[여행스케치=해남] 땅끝 해남에 동쪽에서 서쪽으로 기다랗게 버티고 앉아 있는 달마산. 능선길을 가운데 두고 천년고찰 미황사에서 달마산을 한 바퀴 도는 트레킹 코스 달마고도(17.7km)가 있다.

땅끝마을로 유명한 전남 해남에 있는 달마산은 ‘남도의 금강산’이라 불린다. 최고 489m, 능선 길이 약 8km에 이르는 산인데, 산 아래서 보면 그 능선이 마치 설악산의 공룡능선이나 금강산의 만물상을 닮았다. 그 기세에 눌린 아마추어 산객들은 겁을 먹고, 노련한 산꾼들은 언젠가 종주하겠다는 계획을 세운다.

천년고찰 미황사에서 시작하는 달마고도

달마산 북쪽에 천년고찰 미황사가 있다. 70년대까지 미황사에는 대웅전과 명부전 등 4~5개 건축물만 자리하고 있었다. 어른들은 “미황사가 대흥사에 버금가는 큰 절이었으나 정유재란 때 명량대첩에서 패한 왜군들이 달마산으로 숨어들면서 사찰의 기세가 많이 기울었다”고 설명해 주었다. 마당에선 흙먼지가 날리고 건축물들은 낡아보였지만, 주변에 동백나무숲이 울창했다.

쇠락의 길을 걷던 미황사에 속세 나이로 20대 중반이던 금강 스님이 부임하면서 사찰이 옛 명성을 되찾고 있다. 건축물이 새로 세워진 것은 물론이고, 다양한 콘텐츠가 만들어졌다.

산사음악회를 열어서 유명 가수들과 지역주민, 여행객들에게 흥겨운 시간을 체험하게 했고, 템플스테이와 한문서당을 열어서 어린 손님들까지 불러 모았다. 가을이면 고려 탱화를 대중에게 선보이는 괘불재를 열기도 했다. 미황사는 전국에서 많은 손님들이 찾아오고, 더불어 불법을 쉽게 접하는 유명 사찰이 되었다.

여행하는 동안 여행자는 두 종류 사람을 만난다. 살아 있는 사람과 죽은 사람이 그들이다. 살아 있는 사람과는 말을 섞고, 죽은 사람과는 생각을 섞는다. 달마산은 중국 사람들도 인정하는 달마대사의 이름에서 빌려온, 대사의 법신(法身)이 머무르고 있다는 명산이다.

달마산을 오른 사람들은 먼 옛날 구도의 길을 찾아 나선 스님을 떠올리며 산길을 걷는다. 마음을 가다듬어 번뇌를 끊기 위한 선정 도중에 잠들어버린 것에 화가 나서 자신의 눈꺼풀을 잘라 내버렸다는 달마대사. 그 눈꺼풀이 땅에 떨어져 차나무가 되었고, 그래서 녹차를 마시면 잠이 물러간다는 전설의 주인공이다.

스님이 찾으려고 했던 선(禪)과 진리는 무엇이었을까? 산길을 걸으면서 바로 이 대선사와 생각을 섞을 수 있는 길이 달마고도이다.

정신수양을 위한 순례길로 태어나다

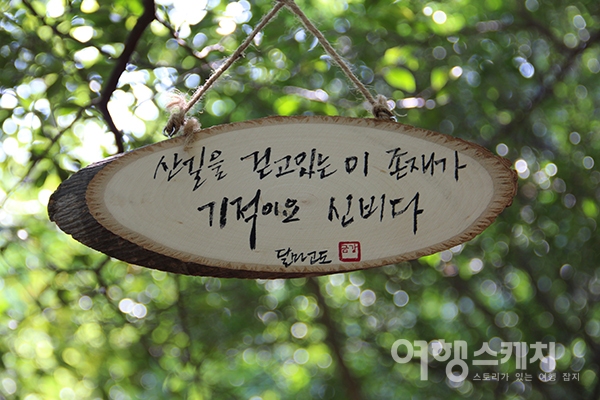

달마고도는 달마산을 한 바퀴 도는 옛길이다. 높이 있는 길(高道)이기도 하지만 옛길(古道)이 더 맞는 표현이다. 그러나 평일에 혼자서 산길을 걸어보니 선을 찾아 실행하기 위해 9년 동안 면벽수도를 한 달마대사처럼 혼자서 외롭게 걷는 구도자의 길(孤道)이 아닌지 자문했다.

달마고도는 미황사 찻집 아래 왼쪽에서 시작한다. 큰바람재를 넘어 노지랑골, 도솔봉 아래 있는 물고리재를 거쳐 달마산을 한 바퀴 도는 길이다. 3년 전, 이낙연 국무총리가 국회의원이던 시절에 도지사 선거에 출마하기에 앞서 미황사를 찾았다가 금강 스님과 차담을 나누게 되었다.

두 사람은 전국에 만들어지고 있는 여러 길에 대해 이야기했다. 차츰 수도자들의 순례길 이야기를 했고, 수미산이라는 네팔의 하일리스 산과 스페인의 산티아고 순례길을 이야기했다. 그러다가 달마산에도 정신수양과 건강단련을 위한 길을 만들면 좋겠다는 데까지 이야기가 이어졌다.

“달마산 정상을 다녀온 사람들이 바위가 너무 많아서 위험하다며 나무데크나 철제 사다리를 설치해주면 좋겠다는 이야기를 자주 했어요. 그런 것은 설치 후 세월이 좀 흐르면 망가지고, 흉물 쓰레기가 되고, 또 관리비도 많이 들잖아요. 그래서 그런 것 없는 길, 남녀노소 가리지 않고 몸이 다소 불편한 사람도 쉽게 걸을 수 있는 길을 만들면 좋겠다는 이야기를 나눴지요.”

금강 스님은 정말 구도자의 심정으로 길을 닦는 데 참여하고 관리 감독했다. 길을 설계하고 공사하는 동안 거의 매일 현장을 방문하여 함께 땀을 흘리기도 하고, 격려하기도 했다.

곡괭이와 삽과 호미, 돌을 깨는 정과 망치만 가지고 길을 만들었다. 시멘트나 철근을 사용하지 않았고, 포클레인도 없이 지게로 흙과 돌을 날랐다. 하루에 약 40명이 참여했고, 2년을 꼬박 고생했다.

걱정과 분노를 잊고 오직 걷기 위한 산길

달마고도는 어른 둘이 어깨동무를 하고 걷기에는 좁고, 마주 오는 사람과 겨우 비켜 갈 수 있어 양보와 배려를 익히게 한다. 길에는 흙이 깔려 있고, 길옆에는 물이 흐를 수 있는 도랑이 쳐져 있고, 작은 돌로 석죽을 쌓아 놓았다. 참나무 이파리들이 그늘을 만들어 주고, 숲속에서 서늘한 바람이 불어온다.

시누대나무숲을 지나면 소나무숲이 나오고, 다시 참나무숲이나 원시림이 나타난다. 작은 고개를 넘어가면 개울물이 졸졸졸 흐르고, 크고 작은 너덜지대도 10여 곳이 있다. 북쪽 산길은 한 때 승려와 신도들이 대흥사를 다니던 옛길인데 저 멀리 현산면 분토리 들판이 내려다보인다.

큰바람재를 지나면 북평면 이진리와 앞바다가 보인다. 고개에서 오른쪽으로 보면 도솔봉까지 이어지는 정상 능선길이다. 왼쪽 길은 능선을 타고 두륜산과 주작산으로 이어진다.

고개를 넘어가자 관음암터와 사계절 마르지 않는다는 샘이 있다. 달마산 정산 능선에는 가뭄에도 마르지 않는 샘이 서너 개 더 있다.

남쪽 산길을 걷는 동안 완도와 다도해가 시야에 자주 잡힌다. ‘개꽃’이라 불리는 산철쭉과 바람에 날리는 송화가루가 여름이 가까이 왔음을 일러준다. 너덜지대에서 바다 쪽으로 시선을 돌리자 황토색 밭과 초록색 농작물들이 한없이 평화로워 보인다.

길을 만들어주어서 고맙고, 그 길을 걸을 수 있으니 감사하다. 공룡의 등뼈를 닮은 달마산 주능선이 손에 잡힐 듯 다가온다.

숲속에서 산비둘기와 산새들이 짝을 찾느라고 사랑의 세레나데를 불러댄다. 반도의 끝을 알리는 땅끝 조형물과 명량대첩이 벌어졌던 만호만 바다가 발 아래 펼쳐진다. 과연 남도의 명품길인 게 분명하다.

다섯 시간째 홀로 산길을 걸었다. 자꾸만 달마대사와 함께 걷고 있는 느낌을 받는다. 아마 달마대사도 이런 산길을 무수히 걸어 다녔을 것이다.

달마고도가 약 18km라는데 계속 혼자 가야 하는가, 어디가 고도의 끝인지 묻지 말자. 되돌아가는 것이 더 편하지 않을까, 마을로 내려가서 택시를 불러 타고 갈까 등등 이런 상상을 하며 더 편한 길을 찾는 것은 부질없는 짓이다. 묵묵히 앞만 보고 걸으면 된다.

갈등이나 걱정, 분노하지 않고 항상심을 유지하며 걷는 것이 달마대사가 말한 선을 실천하는 길이다. 천천히 7시간 남짓 걸으면 처음 숲길로 들어섰던 미황사에 다다른다.