[여행스케치=군산] 꿈틀꿈틀 금강의 물줄기가 이어져옵니다. 전북 장수에서 시작해 충북과 충남을 거쳐 장장 4백 여km. 강이 다하는 곳, 군산만에 이르러 강은 거대한 마지막 굽이를 칩니다. 대하(大河)가 굽이치는 곳에는 이야기가 있기 마련. 옛 군산부두에는 ‘쌀의 산’ 이야기와 채만식의 <탁류>가 있군요.

외항으로 화물을 나르는 작은 배와 시커먼 속살을 드러낸 갯벌 위에 기우뚱 올라선 고깃배 몇 척이 한가롭다. 겨울이라 그런지 선유도로 향하는 여객선도 썰렁하다. 귀 따갑게 들은 뜬다리 부두가 녹슨 철조망마냥 부두를 따라 내걸렸다. 갯벌의 주인 꽃게와 망둥이가 내뿜는 비릿한 내음이 실려 온다.

지금은 군산 내항이라 불리는, 한때 번성했던 옛 군산부두. 지난 74년 외항이 개발되면서 밀려 났다. 부두를 가득 메웠던 준설선도 차츰 사라져 갔다. 눈만 뜨면 쌓이는 개흙이었건만 더 이상 치울 이유가 없어졌기 때문이다. 준설선이 가장 바쁘게 떠다니던 때는 일제 강점기였을 것이다.

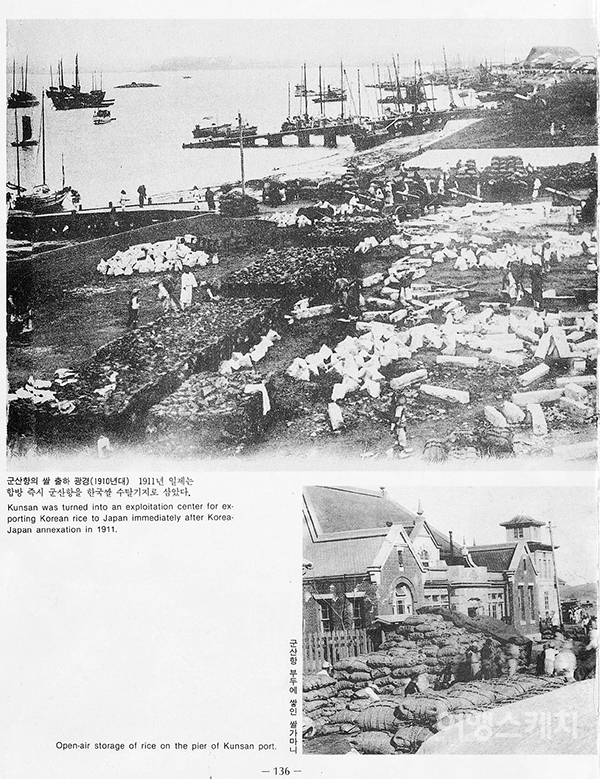

1934년 한해 군산항에서 일본으로 흘러간 쌀은 2백여만 석. 집중적으로 반출된 계절이 있었을 테니, 대략 하루 2만 석, 4만 가마니 정도가 나갔다고 할 수 있을까. 쌀 4만 가마니를 쌓을 수 있고, 3천 톤 급 정기선 서너 척이 한 번에 접안할 수 있는 부두. 당시 전라북도 전체 쌀 생산량보다 많은 쌀이 건너간 최대 쌀 반출항. 사정이 그랬다면 항구와 그 주위엔 사람과 사람이, 건물과 건물이 끝도 없이 모여 들었을 게다.

멀리 걸음할 것 없다. 항구 바로 뒤편 장미동에서부터 그들을 만난다. 무성한 수풀 사이 복선 철로 한 쌍이 깔려 있다. 군산항역으로 쌀을 나르던 철길이다. 철로를 따라 고개를 들면 헐리지 않고 남은 낡은 건물 몇 채. 쌀 저장창고다. 이런 창고 수십 개가 다닥다닥 붙어있었다 한다. 장미동(藏米洞)은 쌀 저장창고동이었고 상업지구였다. 길을 건너 조금 나가면 월명동이다. 지나치게 반듯한 바둑판 모양의 직각도로가 미로같다.

황토색 담장 2층 목조 건물이 보인다. 대나무로 창틀과 창살을 두른 집도, 영화 <장군의 아들>에서 보던 경사 급한 기와도, 켜켜이 덧댄 판자벽도 곳곳에 눈에 띈다. 일본식 집이다. 패전 후 일본인이 남기고 간 적산가옥촌이 그냥 그대로다. 당시 월명동은 혼마치 거리(본정통) 혹은 전주통과 같은 이름으로 불리던 일본인의 집단 거주촌이자 문화도시였다.

그 변두리 언덕바지가 조선인 빈민촌었다고 한다. 일본인 지주에게 수탈당해 몰락한 끝에 도시 하층민이나 소작민으로 떨어진 조선인이 모여 살았다. 1930년대 이곳의 모습을 채만식의 <탁류>가 전한다.

“언덕비탈의 언덕은 눈으로는 보이지를 않는다. 급하게 경사진 언덕비탈에 게딱지같은 초가집이며, 낡은 생철집 오막살이들이, 손바닥만한 빈틈도 남기지 않고 콩나물 길인 듯 다닥다닥 주어 박혀, 언덕이거니 짐작이나 할 뿐인 것이다. … 개복동, 구복동, 둔뱀이… 이러한 몇 곳이 군산의 인구 칠만 명 가운데 육만도 넘는 조선 사람들 거의 대부분이 어깨를 비비면서 옴닥옴닥 모여 사는 곳이다.”

항구가 있고, 그 뒤로 철도와 상업지구가 있고, 좀 더 뒤에 고급 일본인 정착촌이 중심가를 형성하고, 절대다수의 조선인 판자촌이 그 배후를 에두르는 셈이다. 전형적인 일제 항구 도시의 흔적이 고스란히 남은 것이다. 멀리 만경강과 동진강, 그리고 금강이 얽혀 논산 평야와 호남 평야 드넓은 곡창이 열려 있다. 이 곡창의 쌀은 일본인 지주의 대농장에서 소작료 7할에 생산됐다.

그 소작농의 쌀이 군산항 주변에 산을 이루며 쌓였고, 군산-오사카 간 정기선에 실려 한해 2백만 석 이상 일본으로 반출됐다. 일본으로 간 정기선은 빈 배로 오지 않았다. 콩깻묵이나 안남미류의 값싼 쌀을 싣고 돌아와 비싼 값에 조선인들을 연명시켰다.

소작농, 부두 노동자, 정미소 노동자, 창고 관리원, 지게 품팔이, 넝마주의, 항구 확장 공사에 동원된 일용잡부 조선인들이 주변에 모여 살았을 게다. 산더미같은 쌀을 두고도 제대로 된 쌀 구경 한번 못해 봤을 군산 빈민촌의 조선인. 채만식은 “내 어머니의 얼굴이 비치는 맑은 죽”이라 했다. 빈민촌에서 월명동 일본인 거주촌으로 되돌아가자면 월명공원을 지난다.

야트막한 언덕의 공원은 당시에 일본의 국화 벚꽃이 만발했고 지금까지도 수많은 벚나무가 남아 있다. 환한 가로등 불빛에 신비롭게 빛났을 벚꽃 밤길을 거니는 일본인. 울분과 부러움으로 가득찬 조선인. 꽃을 보되 꽃만 볼 수 없으니 씁쓸하다. 월명공원은 일본인의 바람막이이자 그 경계였던 셈이다. 현재 월명 공원은 77만 평 면적에 12km의 산책로가 난 군산 최대의 공원이다.

1백 미터 정도 되는 월명 공원 정상에 오르면 금강과 군산 시내 전경은 물론, 서해안까지 한 눈에 들어온다. 저녁이면 금강 하구둑의 낙조를 감상할 수도 있다. 채만식 문학비와 은파 저수지, 그리고 은적사가 자리해 군산 시민의 사랑을 받는 곳이다. 당시 월명공원의 화려함은 일본인 거주촌을 거쳐 항구 주변 상업지구의 번화함으로 계속됐을 것이다.

그곳에 <탁류>의 무대인 미두장(米豆場) 터를 알리는 표석이 서 있다. 미두장은 오사카 곡물시장의 쌀 시세 변동을 이용해 현물없이 사고파는 일종의 증권거래소였다. 군산 경제의 상징이라 불렸을 만큼 미두장에는 매일 1백 4,50명의 미두꾼이 몰려들었다. 거기에 빌붙었을 수많은 투기꾼. 그 와중에 발빠르게 재산을 모으거나 혹은 패가망신했을 수많은 인간 군상. 그 흥청거림이 눈에 아른거린다.

맞은편에는 일본인이 세운 구 조선은행 군산지점 건물이다. 1923년 건립될 때 경성 말고는 이보다 더 웅장한 건물이 없었다고 한다. 지금은 ‘플레이보이’ 나이트클럽과 ‘뉴욕뉴욕’이라는 락카페 간판이 너덜너덜하게 남아 있고, 내부는 폐허가 되다시피했다. 미두장터와 구 조선은행 건물은, 쌀만으로는 모자라 겨우 남은 호남의 농촌 자본마저 빼앗아 갔다는 표식이다.

아니 어쩌면 군산 옛 시가지 전체가 1930년대를 휩쓸었던 일제의 농촌 수탈사를 보여주는 거대한 박물관이다. 군산의 일제 흔적은 보존을 잘 해서 남은 게 아니다. 허물고 달리 지을 건물이 마땅찮거나 그럴 여력이 없다는 게 솔직한 사정이다. 아직 쓸만한 건물은 개인 소유주가 조금씩 고쳐 사용하고 있기도 하다. 군산을 찾은 여행객이 택시를 타고 지나가면서 “왜 저렇게 허름한 건물이 많아” 할 법하다.

철거든 보존이든 군산은 선택을 미루고 있다. 그러기에 여기는 박물관이 아니라 아직 현재다. 어느새 군산항까지 되돌아왔다. 군산항을 찾은 한 가족과 생각 속에서 마주친다. 아이에게 ‘쌀의 산’과 <탁류> 이야기를 들려주는 아버지. 군산을 빠져 나오며 갖가지 이름의 쌀 마트 간판을 유심히 들여다보는 아이….

여행은 만나는 게 아닐까. 애써 잊었고 또 잃었던 자연과 역사를, 탁류(濁流)가 되기 전의 청류(淸流)를, 청류가 되기 전의 탁류를, 무엇보다 오래된 일기장 속의 내 치사한 모습을 만나는 것 아닐까. 군산의 신 중심은 서해안에 면한 간척지 쪽으로 옮겨 가고 있다. 서해안 고속도로와 새만금 간척사업, 그리고 대규모 산업단지. 지금 군산은 내일을 노래한다. 하지만 여행은, 여전히 과거와 대면하라 한다.

Tip. 채만식 문학관

“이렇게 에두르고 휘돌아 멀리 흘러온 물이, 마침내 황해 바다에다가 깨어진 꿈이고 무엇이고 탁류째 얼러 좌르르 쏟아져 버리면서 강은 다하고, 강이 다하는 남쪽 언덕으로 대처 하나가 올라앉았다. 이것이 군산이라는 항구요, 이야기는 예서부터 실마리가 풀린다.”

군산에서 금강 하구둑으로 향하다 하구둑 직전에서 좌회전해 금강을 따라 내려가면 ‘채만식 문학관’을 만나게 됩니다. 지난 95년 군산시에 편입된 옥구군 임피면이 채만식의 고향입니다. 채만식의 소설 <탁류>는 군산에서 태어났습니다. 탁류는 군산이라는 소도시, 특히 미두장을 중심으로 1930년대 중반 이후 일본의 경제적 수탈이 낳은 궁핍과 조선인의 파멸과정을 금강이 탁해지는 것에 빗대 가장 잘 형상화했다고 평가됩니다.

채만식의 삶을 다룬 영상물과 친필 원고 그리고 집필 자료 등이 전시돼 있고, 군산항과 군산 시내의 옛 사진을 비롯한 많은 역사 자료를 소장하고 있습니다. 근처의 채만식 생가터에는 표석 하나만 덩그러니 놓여 있어 다소 실망스러울 수도 있습니다.