[여행스케치=독일] 뮌헨 중앙역 플랫폼에 내리자마자 여기저기 널브러진 맥주병이 뮌헨의 일상을 말해 준다. 밤새 달려온 여정에 몸은 피곤해도 맥주의 본고장 뮌헨에 도착한 기분은 한없이 상쾌하다. 알프스에서 불어오는 바람에 옷깃을 여며야할 만큼 체감온도는 쌀쌀하다. 어수선한 뮌헨역을 나서면서도 왠지 가슴이 탁 트이는 것은 이곳이 다름 아닌 뮌헨이기 때문이다.

“뮌헨에는 며칠이나 머무르세요?” 뮌헨에 도착하자마자 해야 할 일이 하나 있다. 어느 남학생이 얼떨결에 부탁한 봉투 하나를 주인한테 제대로 전달하는 일이다. 부탁받은 봉투를 두고 나가려는 순간 아저씨가 한마디 던진다.

피곤한 몸뚱이를 세워놓고 오래 얘기할 기분은 아니었지만 간만에 듣는 한국말에 반가움이 앞선다. “여행하면서 한국 생각 안 나세요? 여기 한국 커피나 한잔하고 가세요.” 외국에서 오래 살다보면 한국의 아름다운 ‘정’ 이나 인심을 잃게 마련인데 주인 아저씨는 먼저 말을 건네며 객에게 친절을 베푼다.

커피를 즐기지는 않지만 한국에서 건너온 인스턴트 커피를 무시할 만큼 커피를 싫어하지도 않는다. “혹시 뮌헨에 한국인 묘가 있다는 얘기 들어본 적 있으세요?”, “아뇨. 누구 묜데요?”, “이미륵 박사라고 아시는지?”

그래도 여행 좀 다닌 사람 축에 속하는데 적어도 유럽은 매년 두세 번씩 오는 곳인데, 이럴 수가! 피곤하던 마음은 어디로 가고 호기심이 머리에서부터 삐쳐 올라온다. 지하 주차장으로 잠깐 들어간 아저씨는 창고를 뒤적이는가 싶더니. 이내 먼지 묻은 자료 한 묶음을 내 놓는다.

‘<압록강은 흐른다 (외)> - 이 미륵 -’ 제법 두께가 되는 책은 비록 낯선 제목이지만 독일에서 만난 한국어 책이라는 사실에 놀랍기만 하다. 아저씨는 무슨 연유로 이런 자료들을 고이 보관하고 있었던 것일까?

1899년 황해도 해주 출생. 본명 이 의경. 아명 미륵. 별명은 정쇠이다. 잘 생긴 대한민국 남자의 흑백 사진 한 장과 함께 짧은 이력이 첫 페이지에 적혀 있다. 뮌헨에서의 일정이 갑작스럽게 공동묘지로 향하게 됐다. 가게를 아내에게 맡기고 손수 운전대를 잡고 있는 아저씨 또한 보통 정성이 아니다.

1920년에 독일에 와서 뷔르츠부르크 및 하이델베르크 대학에서 수학하고, 1928년 뮌헨 대학교에서 동물학 박사학위를 받은 이미륵 박사. 1946년 자전소설 <압록강은 흐른다>를 독일어로 발표해 전후 독일 문단의 큰 비중을 차지했다.

한때는 독일의 최우수 독문 소설로 선정되어 인기를 독점할 정도로 왕성한 작가 생활을 했지만, 고국으로 돌아가지 못한 채 1950년 뮌헨 교외 그래펠핑에서 타계했다. 독일 작품을 통해 한국 및 동양 사상 그리고 우리의 정신 문화를 서구의 기계주의 문명에 투입시켜 온 그에 대한 방송가의 취재가 한 때 스포트라이트를 받기도 했다.

따가운 햇살에 눈이 부시어도 묘지로 달려가는 긴장된 마음에 잠시의 피곤을 잊고 드라이브에 취해 있었다. 뮌헨을 완전히 빠져나와 시골 분위기가 물씬 나는 작은 마을이다. 노오란 해바라기가 함빡 웃음을 띤 꽃다발로 큼직하게 골랐다. 노란색이 주는 미학에 정신을 잃고 코에 향기를 묻히며 꽃가게를 나선다.

관리 받지도 관리 받을 수도 없었던 한국인 무덤은 남의 묘 옆에 끼어 잡초 넝쿨 아래 오랜 세월 숨어 있었다고 한다. 최초의 한국인 문화대사 이미륵 박사에 대한 독일 교민의 노력으로 1995년에서야 비로소 현재의 자리로 이장이 마무리 되었단다.

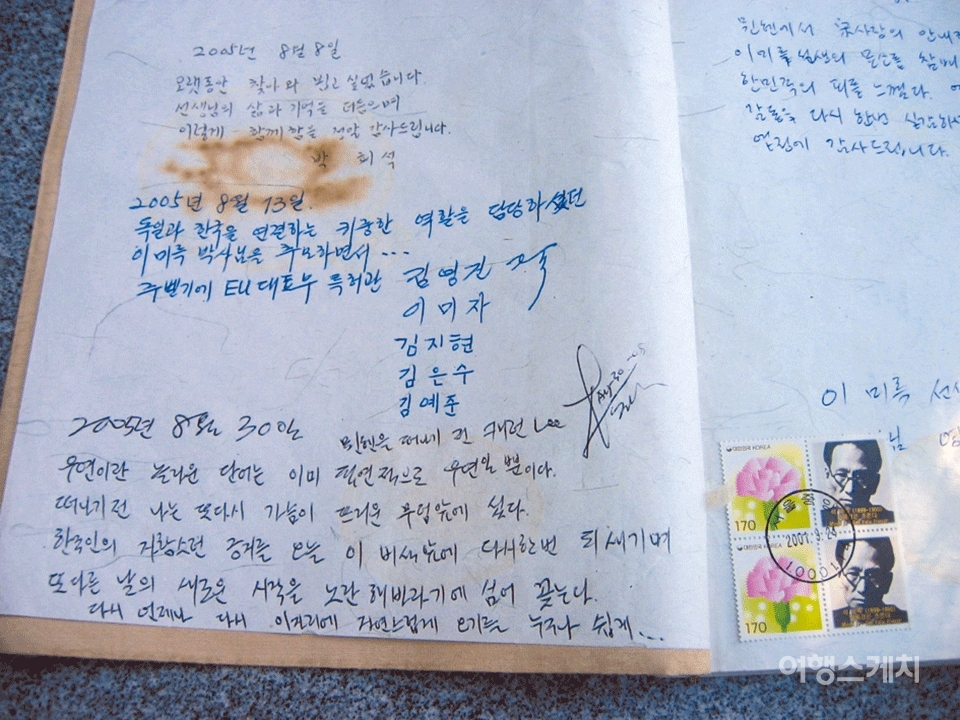

눈에 익은 화강암 비석만 봐도 주인의 국적을 알겠다. 또렷하게 한국어까지 적혀 있으니 누가 봐도 대한의 무덤이다. 지붕을 올린 비석을 중심으로 주변은 꽤 정리가 잘 되어 있다. 그동안 다녀간 높으신 분들이 심어놓은 크고 작은 기념수로 묘지는 더욱 예쁘게 단장되어 있다.

잘생긴 박사의 미소 띤 얼굴을 보니 당시 독일 유학 시절 얼마나 많은 여인들의 인기를 받았을까 짐작해 본다. 비록 고국에 돌아가지 못하고 이곳에 묻히고 말았지만 그를 존경하는 많은 독일 사람들은 아직도 그를 생생히 기억하고 있단다.

‘내 죽으면 꼭 닥터 리 옆에 묻어다오.’ 박사 무덤 오른쪽 뒤편에는 어느 여인의 무덤이 깔끔하게 정리되어 자리를 잡고 있다. 죽어서라도 박사와 함께 하겠다는 그녀의 유언대로 비록 나란히는 아니지만 박사 무덤 가까이 묻어주었단다.

살아생전 박사에 대한 덕망과 존경을 죽어서도 함께 하겠다는 그녀의 유언 앞에 가족들도 할 말을 잃었다. 아무리 시골 공동묘지라지만 이곳은 독일 사람이라도 쉽게 묻힐 수 있는 곳이 아니라는데…. 그런 곳에 묻힌 이미륵 박사의 생애가 독일인들에게 얼마나 많은 영향력을 주었는지 객도 상상만 할 뿐이다.

한적한 시골 그래펠핑 묘지는 한 남자의 고독한 유학 생활과 아름다운 생의 기억을 고스란히 묻고 있지만 햇살 눈부신 오후에 묘지로 향한 발걸음은 행복하기만 하다. 솔솔한 바람에 이마에 송근 땀방울을 식히며 차디찬 비석을 만져본다. 아마도 이 특별한 촉감은 오래도록 객의 마음에 촉촉이 스며들 것 같다. 앞으로 많은 여행자들이 이곳에 들러 가기를 기도하면서….