[여행스케치=중국] 드디어 백두산 북파(北坡) 산문에 도착했다. 인천에서 2박 3일을 꼬박 달려온 것이다. 백두산이 무엇이길래 이리 질긴 인연을 만들어 냈을까? 아마 한국 사람들의 DNA에는 연어의 회귀본능처럼 고향을 찾아가야 한다는 인자가 박혀 있나보다.

산문이 중국풍으로 꾸며져 있어 안타깝다. 중국 사람이 꼭 가야할 명산 5악이 있는데 최근에 백두산까지 포함시켜 6악으로 만들어 버렸다. 동북공정이 고구려 역사 뿐 아니라 백두산까지 손길을 뻗힌 것이 영 씁쓸하다.

삼거리에 멈춰 지프차를 갈아타고 천문봉에 오른다. 인근 지역의 지프차는 여름철에 모두 백두산으로 집결한다. 여름 한철 관광객을 부지런히 실어 날라 일 년을 먹고 산다고 한다. 여러 탕 뛰어야 그들 주머니가 두둑해지니 천문봉에서 천지를 볼 수 있는 시간은 고작해야 1시간이다.

산 아래는 하늘 한 점 보기 힘든 울창한 삼림이며 위로 올라갈수록 나무의 키가 작아지더니 기어코 파란 초지가 나타난다. 세찬 바람을 극복하고 몸을 낮춘 채 뿌리를 내리고 있는 식물들이 기특할 따름이다. 기사에게 간곡히 부탁하여 흑풍구에 잠시 멈춰 섰다. 백두산의 바람은 모두 이곳에 집결한다는 말이 틀린 말은 아니었다.

세찬 바람을 맞으며 내려다보니 장백폭포가 그 장엄한 자태를 드러내고 있었다. 그 물이 거대한 협곡을 따라 흘러 송화강을 이룬다고 한다. 그곳에서 펼쳐진 삼림의 바다 역시 넋을 빼게 했다. 구름 그림자가 머문 곳은 유난히 어두워 마치 둥둥 떠다니는 섬처럼 보인다. 다시 지프차를 올라타고 하늘로 올라 천문봉 기상대까지 갔다. 그러고는 조심스레 걸어올라 북파 코스에서 가장 높은 천문봉에 올라섰다.

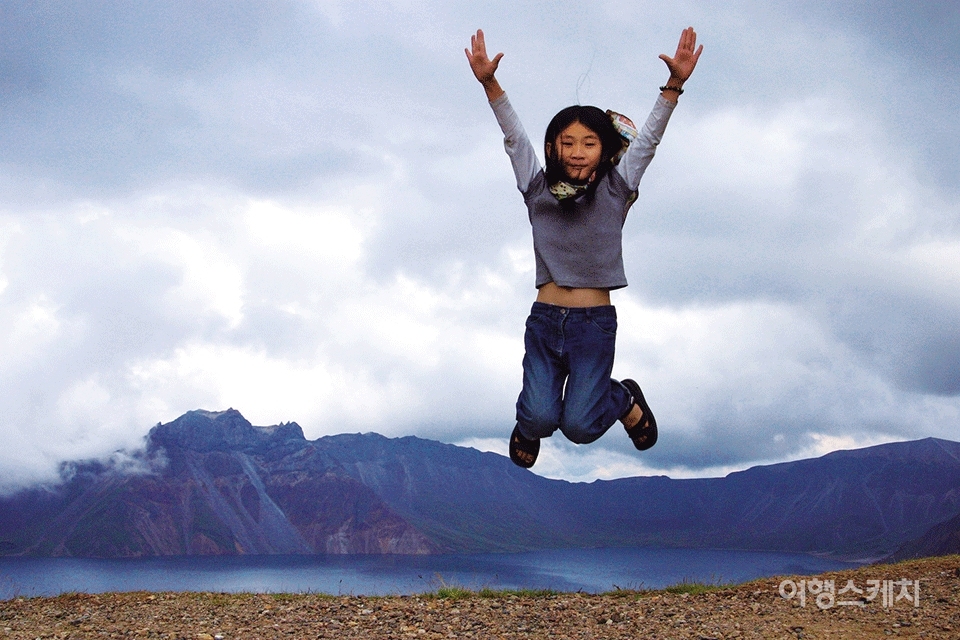

사무치도록 청정한 천지. 마르지 않는 생명의 힘이며 반도와 반도를 적실 눈물의 땀방울이었다. 천지에서 발원한 구름은 한반도 이곳저곳을 떠다니며 우리 민족을 보듬고 있었다. 이런 순간을 놓칠 수 없었다. 어느 것이 심장의 고동소리이며 카메라 셔터소리인지 구분이 가지 않는다. 내 붉은 심장에 천지의 잔영들이 선명히 박힐 때까지 셔터를 눌러댔다.

오전 천문봉 일정을 마치고 점심을 뚝딱 해치우고 장백폭포에서 달문을 거쳐 천지에 이르는 코스에 도전해본다. 운이 좋은 것일까? 발길 닿는 곳마다 청명한 날씨가 따라온다. 대협곡은 요동 땅을 지켰던 고구려 장수처럼 힘이 있었다. 달문에서 내려온 천지의 물줄기는 장백온천을 적시고 용이 미끄러지듯 굽이쳐 흘러 두만강 압록강 송화강을 일구어 냈다.

장백폭포는 거대하고 웅장했다. 그 굉음소리가 귀에 거슬릴 정도다. 폭포수는 물 폭탄이 되어 바위에 떨어지고 그 물 파편이 솟구쳐 무지개를 만들어내고 있다. 장백폭포 옆으로 등산로가 놓여 있는데 낙석에 의한 사망자가 늘자 아예 터널로 만들어 놓았다.

끝없는 계단이 하늘로 이어지고 있었다. 그래. 천국의 계단이 바로 이런 길일 거야. 우리 민족은 하늘에서 강림한 배달의 자손이기에 백두산 산행길은 고향 가는 길처럼 흥겹다. 중국 사람들이 산을 오르며 힘겨워 하는 이유는 바로 남의 땅을 밟기 때문이다.

계단 끝은 달문이었다. 천지에서 물이 흘러나와 장백폭포로 떨어지기 직전의 모습이다. 그 상류는 우리네 농촌의 개울가 같다. 그러나 그 물은 어찌나 차가운지 1분 이상 발을 담글 수 없었다. 달문에서부터 천지까지는 가지각색의 야생화가 손짓하고 있다.

큰오이풀 군락이 천지에서 불어오는 바람을 맞고 하늘거리고 있다. 지난 7월 태백 분주령에서 바라본 범꼬리가 백두대간을 타고 한 달 만에 여기까지 올라온 것이다. 달걀 모양을 하고 있는 두메양귀비꽃은 귀엽고 순박하게 보이지만 실은 독성이 강하다고 한다. 자주색 선홍빛의 바위구절초도 남정네의 마음을 움직이고 있다.

야생화에 취하다보니 어느덧 천지다. 준비해간 생수병에 천지 물을 가득 담고는 한때 유행했던 모 사이다 CF 폼도 잡아본다. 꿀꺽꿀꺽 천지의 기운이 가슴 속 깊은 곳까지 파고든다. 천지에 괴물 동상이 하나 서 있다. 이곳을 배경으로 사진을 찍으면 천원씩 내야한다. 돈 받은 사람이야말로 괴물이야요.

중국에서 백두산에 오르는 코스는 북파와 서파로 나뉘어져 있다. 북파는 거친 화산재로 이루어진 암봉이 볼거리라면, 다음에 오를 서파는 어머니의 품 안처럼 포근한 고원이 일품이라 한다. 양탄자처럼 푹신한 초원이 있고 온갖 들꽃이 카펫 꽃문양처럼 초원과 어우러져 있다. 똑같은 백두산이건만 그렇게 다르단다.

북한에서 케이블카 타고 오르는 동파 코스는 어떤 모습으로 나를 놀라게 할까? 남쪽에도 천지로 오르는 남파 코스가 있겠지. 북한땅 광야를 마음껏 달리고 싶었다. 제운봉을 넘어 백두대간을 따라 남쪽으로 하염없이 달려 서울 내 집으로 가면 얼마나 좋을까? 백두산을 찾는 한국인이라면 모두 같은 심정이겠지.