[여행스케치=인천] 사람들이 무의도와 실미도를 오갈 때 눈길도 주지 않던 작은 섬. 소무의도는 큰 섬에서 떨어져 나와 있는 ‘떼무리섬’이다. 낚시꾼들에게만 알려진 떼무리가 샘꾸미와 인도교가 만들어지면서 알려지기 시작했다. 무의도 샘꾸미에서 시원한 우럭탕으로 속을 풀고 다리를 건넜다.

해녀도의 아픔, 연안부두는 알까?

다리를 건너면 본격적으로 바다누리길이 시작된다. 이어서 섬의 서쪽으로 키작은 소나무길, 해녀섬길, 명사해변길, 몽여해변길, 부처깨미길, 떼무리길, 마주보는길 등 2.5km가 조성되어 있다. 다리를 건너 계단을 따라 안산(74m)에 올랐다. 키작은 소나무길이다. 급경사지만 부담스러워 할 필요가 없다. 이내 정상이다. 숨이 차거든 잠시 뒤를 돌아보시라. 방금 건너온 인도와 샘꾸미가 작은 소나무 숲 사이로 얼굴을 내민다. 떼무리는 안산과 당산(30m), 2개의 산으로 이루어져 있다.

그 사이에 해가 뜨는 것을 볼 수 있는 동편마을과 해가 지는 것을 볼 수 있는 서편마을이 있다. 동편과 서편은 외지인이 지은 이름이다. 옛날에는 이너매, 저너매라고 불렀다. 서편에 살던 아들이 동편에 사는 어머니께 문안을 드리기 위해서 매일 고개를 넘었다는 모예재가 두 마을을 잇는다.

안산 정자에는 벌써 다른 사람들이 자리를 잡고 있었다. 어디선가 좌르르 파도가 부서지는 소리가 들려 고개를 들어보니 벼랑 밑으로 햇볕에 윤슬이 반짝거리고, 바닷가에서 하얀 포말이 부서졌다. 그 너머로 작은 섬이 고개를 내밀었다. 해녀도다. 전복을 따러가던 해녀들이 쉬던 섬이라고 해서 해녀도라 불렀단다. 1970년대까지만 해도 주민들의 굴밭이었다. 소나무가 빽빽하고 경치가 아름다워 여름에는 피서객들이 즐겨 찾던 곳이다. 하지만 인천의 연안부두 조성을 위한 채석장으로 이용하면서 섬은 절반으로 줄어들었다.

해녀도만이 아니다. 무의도, 영흥도, 백령도, 용유도, 대청도, 소청도 등 유인도와 주변 무인도의 돌도 성하지 못했다. 특히 무의도는 육지와 가까워 하루에 100여 발의 화약을 터뜨려 돌을 캤다. 이렇게 캐낸 돌은 연안부두에 쌓였고, 일부는 도자기공장과 정원석으로 팔렸다. 당시 신문을 보니 주민들의 반대가 심하자 보기 흉한 곳을 페인트로 칠하는 미봉책을 세웠다고 한다. 작은 섬에 사는 사람들의 아픔을 인천 사람들이 알까. 정자에서 내려오면 명사해변길과 만난다. 박정희 전 대통령이 가족과 함께 휴양하던 곳이라고 한다. 하얀 모래가 쌓여 해수욕하기 좋았고, 서울과 가까운 외딴 섬이라 대통령 가족의 휴양지로 제격이었을 것 같다.

‘떼무리’의 전성시대

해안을 따라 걷다 보면 동편마을로 이어진다. 몽여해변길이다. 몽여는 섬의 동남쪽 바닷가에 솟은 갯바위를 말한다. 몽여에서 팔미도까지는 5km 남짓. 서해가 강화도로 들고 날 때 반드시 거치는 길이다. 인천항으로 가려면 꼭 지나야 하는 길목으로 우리나라 최초의 등대가 세워졌다. 그 길을 물고기들도 좋아했다. 새우가 많았기 때문이다.

1962년 12월 6일자 경향신문은 ‘80가구의 작은 섬에 월 100만원 수입’이라는 제목으로 떼무리를 소개했다. 기사는 “겨울철 서해안에서 유일한 어장으로 알려진 소무의도 앞 해상의 속칭 떼무리에서는 요즘 근년에 보기 드문 백동하(새우) 떼를 만나 (중략) 대풍어를 맞고 있어 영세 어민들은 기쁨에 차 있다. 동지를 전후하여 (중략) 지난 10~11월 2개월에 월평균 4백 드럼(5천 두)씩을 잡아내어 매월 1백만원이란 수입금이 둘레 5백 미터도 안 되는 이 작은 섬에 떨어져 주민들은 황금의 세례를 받고 있다”고 적고 있다.

새우는 ‘언들’이라는 주목망으로 잡았다. 수백 개의 나무 기둥을 세우고 그 사이에 그물을 어 새우를 잡았다. 동편마을에서 만난 섬 노인은 마을이 온통 새우를 말리느라 빈 곳이 없었다고 했다. 당시 400~500명이 모여 살았는데, 일제강점기 조기와 새우를 잡기 위해 들어온 사람까지 1000여 명에 이르렀다고 한다. 당시 이곳 주목망에 잡힌 조기 때문에 용유도에 파시가 형성되었단다.

일제강점기 조기파시가 있었던 곳은 녹도, 위도, 법성포 등이다. 그래서 소금과 어물의 집산지였던 마포는 물론 평양에서도 무의도는 몰라도 소무의도는 알아줬다. 말 그대로 부자 섬이었다. 아이들은 초등학교만 졸업하면 인천으로 유학을 갔다. 무녀도 학생들이 고무신에 책보를 들고 다닐 때 소무의도 학생들은 운동화에 책가방을 들고 다녔다. 잠진도와 무의도를 오가는 배가 있기 전, 인천에서 배가 오면 작은 종선으로 사람을 실어 날랐다. 그때 종선을 운영하며 행세하던 사람들도 소무의도 사람들이었다.

1000원의 행복

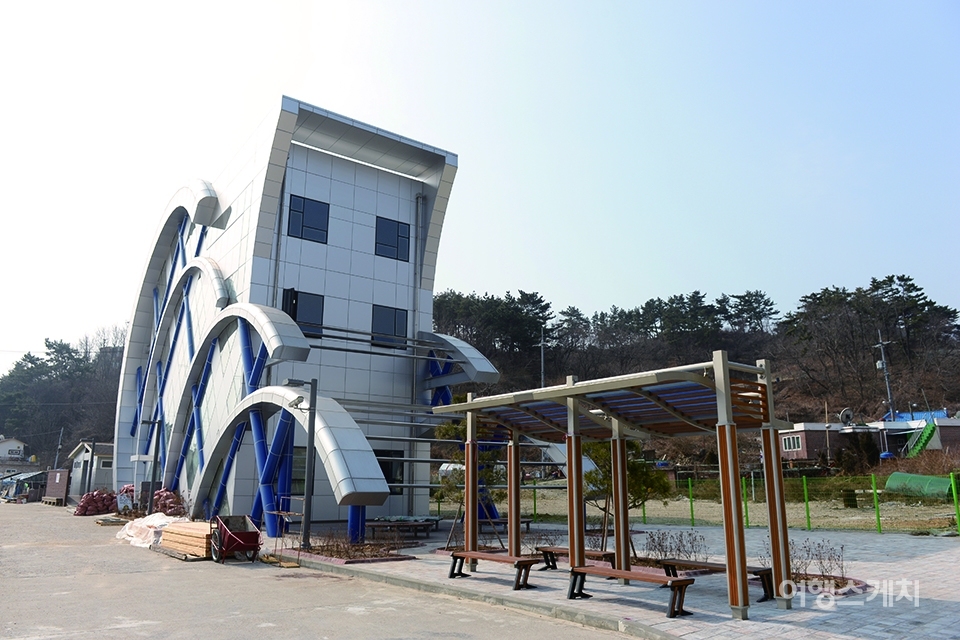

앉을 곳을 찾을 무렵이면 동편마을에 이른다. 그곳에 섬박물관이 지어지고 있다. 골목길을 돌아보다 작은 카페에 들렀다. 커피 향 때문이었다. 그 뒷산이 당산이다. 당산에 올랐지만 당집을 찾지 못해 둘러보다 부처깨미길로 가는 오솔길을 발견했다. 부처깨미는 당제를 지내고 나서 만선과 안전을 기원하기 위해 풍어제를 지낸 곳이다. 그렇다면 분명히 당제를 이곳 어디에서 지내고 저 오솔길을 따라 풍장을 치며 부처깨미로 갔을 것이다. 오솔길에 범상치 않는 소나무가 서 있었다. 자세히 보니 다 허물어져가는 작은 건물이 보였다.

카페 주인이 알려준 당산에서 ‘웃굿’을 지내고 바닷가(갱번)에서 ‘아랫굿’을 지낸다는 말과 일치했다. 당제를 지낼 때면 소를 잡았다고 하니 그 규모가 컸을 것이다. 부처깨미는 인천공항이 한눈에 보이는 곳이다. 그곳에서 선착장까지는 당산을 안고 도는 떼무리길이다. 떼무리선착장에 주민이 직접 잡은 농어, 망둑어 등 건어물을 팔고 있다. 몇 마리 사서 들고 서편마을로 들어섰다. 무의도와 마주 보고 있다고 해서 마주보는길이라고 이름을 붙였다. 이곳에 펜션과 몇 개의 식당이 있다. 생선을 말리는 모습과 굽는 냄새가 발길을 붙들었다. 마지막으로 시조묘를 찾아가는 길이다. 섬을 처음 개척한 박 씨의 묘를 시조묘로 모시고 있다. 1700년 박동기라는 사람이 들어와 섬에 정착한 후 딸 셋을 두었다. 그리고 유 씨라는 청년을 데릴사위로 삼아 섬을 개척했다고 한다.

오후가 되자 등산객들이 인도교를 줄지어 건넜다. 작은 섬에 저렇게 많은 사람이 몰려들면 섬이 무너지지 않을까 걱정될 정도였다. 입장료를 받는 까닭을 알 것 같았다. 차도 없고 청소부도 없다. 모두 나이 많은 주민들 몫이다. 아주머니 두 분은 1000원짜리 2장을 매표소에 있는주민에게 내밀고 익숙하게 갯가로 내려갔다. 굴을 캐러 가는 분들이다. 뒤따라 낚시 가방을 멘 아저씨도 입장료를 내고 갯바위에 자리를 잡았다. 1000원 1장으로 몸도 마음도 호사를 누렸다.